El mal es la esencia misma del cine. Ha impregnado con su barniz todos los géneros, de manera que no hay argumento en el que no asome bajo cualquiera de los rostros que ha adoptado. Su presencia marca el sendero a personajes que hoy engrosan una mitología crepuscular cuyo influjo va más allá de la pantalla.

La seducción que este tema ejerce sobre el público ha sido determinante en la propia madurez de lo que muchos consideraron un invento del diablo: las innovaciones técnicas, la iconografía y los símbolos -los propios, pero también los prestados por el folclore o por las demás artes- se han postrado ante la maldad para elevarla hasta ese rango de universalidad del que gozan el amor, el tiempo y la muerte. De su ser deben la comedia, el cine de aventuras, la ciencia-ficción, el terror y cuanta fantasía cifró el hombre en fotogramas.

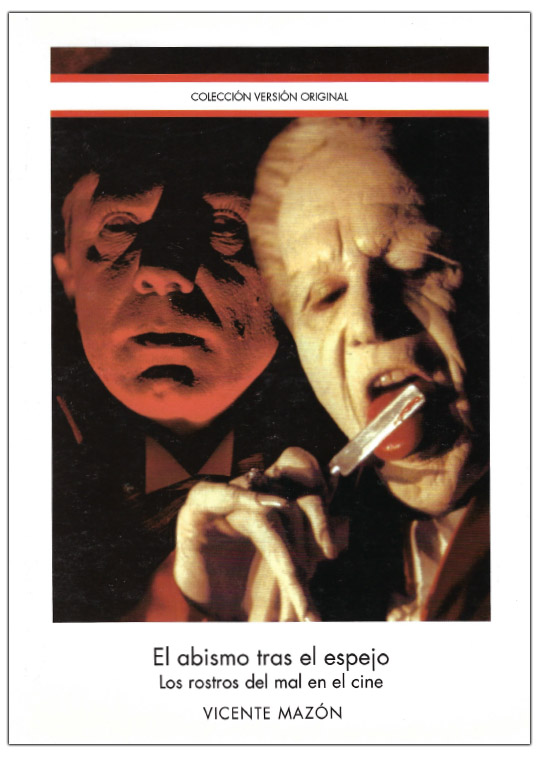

De todo ello trata “El abismo tras el espejo”: de fuerza poética de la imagen para expresar, desde la intuición, lo que la filosofía o la religión no han podido; pero, también, de la débil frontera que separa la realidad de la ficción cinematográfica.